歯周病について

歯周病は、日本の成人の約80%が罹患しているとされています。歯ぐきの炎症を伴う「歯肉炎」や、歯を支える骨が溶けてしまう「歯周炎(歯槽膿漏)」などの総称であり、歯周病菌が歯周組織に感染することで発症します。

歯周病は、日本の成人の約80%が罹患しているとされています。歯ぐきの炎症を伴う「歯肉炎」や、歯を支える骨が溶けてしまう「歯周炎(歯槽膿漏)」などの総称であり、歯周病菌が歯周組織に感染することで発症します。

歯周病は自然に治ることはなく、サイレントディジーズ(Silent Disease:静かなる病気)と呼ばれるほど、自覚症状が乏しいまま進行します。気づいたときには歯ぐきが腫れたり出血したりし、さらに悪化すると歯を支える骨が溶け、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともあります。

また、近年の研究では、歯周病は単にお口の病気にとどまらず、糖尿病、誤嚥性肺炎、心血管系疾患、早産、認知症などの全身の健康にも深く関わっていることが明らかになっています。

このような症状ありませんか?

以下のような症状が一つでも当てはまる場合、歯周病が進行している可能性があります。

- 朝起きたときに口の中がネバつく感じがある

- 歯磨き中に歯ぐきから血が出ることがある

- 口臭が強くなった気がする、または指摘されたことがある

- 歯ぐきがむずがゆかったり、違和感や痛みを感じることがある

- 歯ぐきが赤く腫れ、腫れが引かない状態が続いている

- 硬いものを噛むと歯に痛みや違和感がある

- 以前より歯が長くなったように見える

- 前歯が少しずつ前に出てきた

- 歯と歯の間の隙間が広がってきた

- 糖尿病を患っている

- 血糖値が高めと診断されたことがある

歯周病の原因

歯周病の主な原因は、歯の表面に付着するプラーク(歯垢)です。プラークは細菌の塊であり、歯ぐきの炎症を引き起こす毒素を出すため、適切なケアを怠ると歯周病が進行してしまいます。ただし、歯周病が悪化する背景には、口内環境や生活習慣といった間接的な要因も影響しています。

直接的な原因

歯周病を引き起こす最も大きな要因はプラークの蓄積です。歯と歯ぐきの境目に汚れが溜まると、そこに細菌が繁殖し、炎症を引き起こします。歯磨きが十分でないと、プラークが硬化して歯石へと変化し、通常の歯磨きでは除去できなくなります。

歯石は細菌の温床となり、放置すると歯周病が悪化する原因になります。

間接的な原因

歯周病の進行には、口呼吸や歯並びの影響も関わっています。口が常に開いていると、口内が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなります。また、歯並びが悪いと、歯ブラシが届きにくい部分ができ、磨き残しが発生しやすくなります。

さらに、生活習慣も歯周病を悪化させる要因です。ストレスや睡眠不足は免疫力を低下させ、歯周病の進行を促進します。食生活の乱れによって栄養バランスが崩れると、歯ぐきの抵抗力が低下し、炎症が進みやすくなります。喫煙も大きなリスク要因の一つであり、血流が悪くなることで歯ぐきの修復能力が低下し、歯周病が進行しやすくなるだけでなく、治療の効果も得られにくくなります。

歯周病を放置する危険性

顎の骨を溶かしてしまう

歯周病は初期の段階では、歯ぐきの腫れや出血といった軽い症状が見られることがありますが、進行すると歯を支えている顎の骨にまで炎症が広がります。炎症が慢性化すると、顎の骨が徐々に吸収され、歯がしっかりと固定されなくなり、ぐらつきが生じます。さらに悪化すると、歯を支える骨が失われ、最終的に抜歯が必要になることもあります。

全身疾患に影響を及ぼす

歯周病が進行すると、歯周ポケット内で細菌が増殖し、炎症が慢性化します。この状態が続くと、歯周病菌や炎症性物質が血流を通じて全身に広がり、さまざまな病気のリスクが高まります。

特に心疾患や脳卒中との関連が指摘されており、歯周病が進行すると動脈硬化が進みやすく、血栓が形成されるリスクが増加します。また、糖尿病との関連も深く、歯周病が悪化すると血糖コントロールが難しくなることがあります。

妊婦さんにおいては、歯周病が原因で低体重児の出産や早産のリスクが高まることが分かっています。さらに、高齢者では歯周病菌が肺に入ることで誤嚥性肺炎のリスクが増すため、特に注意が必要です。

歯周病の進行

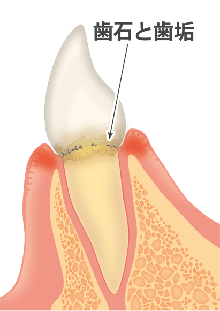

歯肉炎(歯周ポケットの深さ1〜2mm)

歯ぐきにのみ炎症が起こっている初期段階です。歯ぐきが赤く腫れたり、ブラッシング時に軽い出血が見られることがありますが、痛みを感じることはほとんどありません。早期に適切なケアを行うことで、健康な状態に戻すことが可能です。

歯ぐきにのみ炎症が起こっている初期段階です。歯ぐきが赤く腫れたり、ブラッシング時に軽い出血が見られることがありますが、痛みを感じることはほとんどありません。早期に適切なケアを行うことで、健康な状態に戻すことが可能です。

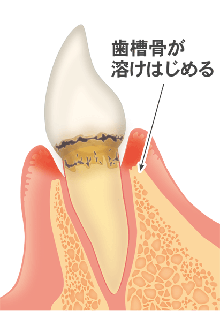

軽度歯周炎(歯周ポケットの深さ3〜4mm)

歯を支えている骨(歯槽骨)が溶け始めた状態です。歯ぐきの腫れや出血が頻繁に起こり、歯がうずくような違和感を感じることがあります。初期段階では無症状なことが多いため、自覚のないまま進行してしまうケースも少なくありません。

歯を支えている骨(歯槽骨)が溶け始めた状態です。歯ぐきの腫れや出血が頻繁に起こり、歯がうずくような違和感を感じることがあります。初期段階では無症状なことが多いため、自覚のないまま進行してしまうケースも少なくありません。

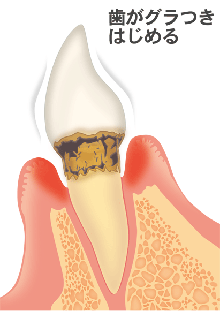

中等度歯周炎(歯周ポケットの深さ5~7mm)

歯槽骨の1/3~2/3が溶けた状態で、歯ぐきが腫れたり治ったりを繰り返します。歯磨きの際に血が出やすくなり、冷たいものがしみることもあります。また、歯がぐらつき始めたり、膿が出ることで口臭が強くなることがあります。

歯槽骨の1/3~2/3が溶けた状態で、歯ぐきが腫れたり治ったりを繰り返します。歯磨きの際に血が出やすくなり、冷たいものがしみることもあります。また、歯がぐらつき始めたり、膿が出ることで口臭が強くなることがあります。

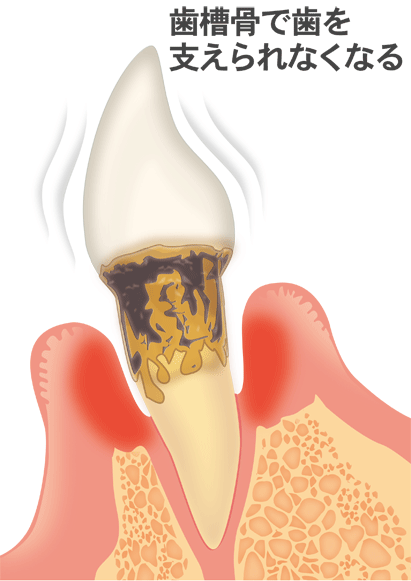

重度歯周炎(歯周ポケットの深さ7mm以上)

歯槽骨が2/3以上溶け、歯の固定が難しくなった状態です。歯ぐきを押すと白い膿がにじみ出ることがあり、口臭も強くなります。歯が大きく動揺し、硬いものを噛むのが難しくなり、最終的には自然に抜け落ちてしまうこともあります。この段階まで進行すると、抜歯が必要になるケースが多くなります。

歯槽骨が2/3以上溶け、歯の固定が難しくなった状態です。歯ぐきを押すと白い膿がにじみ出ることがあり、口臭も強くなります。歯が大きく動揺し、硬いものを噛むのが難しくなり、最終的には自然に抜け落ちてしまうこともあります。この段階まで進行すると、抜歯が必要になるケースが多くなります。

歯周病治療の流れ

1事前検査

歯周病の原因や進行度は一人ひとり異なるため、治療を開始する前に詳細な検査を行います。歯周ポケットの深さを測定する「歯周ポケット診査」、歯を支える骨の状態を確認するための「レントゲン撮影」、現在の口腔内の状況を記録する「口腔内写真撮影」などを実施し、歯周病の進行度を把握します。この検査結果をもとに、患者さんに最適な治療計画を立てていきます。

歯周病の原因や進行度は一人ひとり異なるため、治療を開始する前に詳細な検査を行います。歯周ポケットの深さを測定する「歯周ポケット診査」、歯を支える骨の状態を確認するための「レントゲン撮影」、現在の口腔内の状況を記録する「口腔内写真撮影」などを実施し、歯周病の進行度を把握します。この検査結果をもとに、患者さんに最適な治療計画を立てていきます。

2歯垢を除去(スケーリング・歯みがき指導)

歯周病の主な原因は、歯の表面や歯と歯ぐきの間に付着する歯垢(プラーク)や歯石です。そのため、治療の基本となるのは、これらの汚れをしっかり取り除き、歯周病が進行しにくい環境をつくることです。まず、歯科衛生士が患者さんの歯磨きの習慣を確認し、歯磨き指導を行います。正しいブラッシング方法を身につけ、歯間ブラシやデンタルフロスを活用することで、歯垢(プラーク)の蓄積を防ぎます。また、スケーリング(歯石除去)を行い、歯の表面についた歯石を取り除きます。軽度の歯周炎であれば、ここまでの処置で改善が見込めます。

歯周病の主な原因は、歯の表面や歯と歯ぐきの間に付着する歯垢(プラーク)や歯石です。そのため、治療の基本となるのは、これらの汚れをしっかり取り除き、歯周病が進行しにくい環境をつくることです。まず、歯科衛生士が患者さんの歯磨きの習慣を確認し、歯磨き指導を行います。正しいブラッシング方法を身につけ、歯間ブラシやデンタルフロスを活用することで、歯垢(プラーク)の蓄積を防ぎます。また、スケーリング(歯石除去)を行い、歯の表面についた歯石を取り除きます。軽度の歯周炎であれば、ここまでの処置で改善が見込めます。

3メインテナンス

歯周病は、一度治療が完了しても再発しやすい疾患です。完全に細菌をなくすことは難しく、日常のセルフケアと定期的な歯科医院でのメインテナンスが不可欠となります。治療後は、定期的な検診で歯周ポケットの状態をチェックし、スケーリングやクリーニングを行いながら、健康な口腔環境を維持します。また、患者さん自身も正しいブラッシングを続けることが重要です。歯周病を悪化させないためには、セルフケアとプロフェッショナルケアの両方を継続していくことが大切です。

歯周病は、一度治療が完了しても再発しやすい疾患です。完全に細菌をなくすことは難しく、日常のセルフケアと定期的な歯科医院でのメインテナンスが不可欠となります。治療後は、定期的な検診で歯周ポケットの状態をチェックし、スケーリングやクリーニングを行いながら、健康な口腔環境を維持します。また、患者さん自身も正しいブラッシングを続けることが重要です。歯周病を悪化させないためには、セルフケアとプロフェッショナルケアの両方を継続していくことが大切です。

歯周病は予防が大切

歯周病を予防するためには、日々のケアが大切です。現在の治療方法では、歯周病で損傷した顎の骨や歯茎を元に戻すことは難しく、治療後に適切な歯垢の管理や歯茎のケアができても、完全に治すことはできません。そのため、歯周病を悪化させないように進行を防ぐことが治療の目標となります。また、歯間が広がったり、歯茎が痩せたりしていると、美容や健康にも影響が出ることがあります。

歯周病を予防するためには、日々のケアが大切です。現在の治療方法では、歯周病で損傷した顎の骨や歯茎を元に戻すことは難しく、治療後に適切な歯垢の管理や歯茎のケアができても、完全に治すことはできません。そのため、歯周病を悪化させないように進行を防ぐことが治療の目標となります。また、歯間が広がったり、歯茎が痩せたりしていると、美容や健康にも影響が出ることがあります。

歯を失わないためにも、歯周病の予防が大切です。歯周病は自分では気づきにくい場合が多いため、特に30歳を過ぎてから定期検診を受けていない方は、歯周病検査を受けることをおすすめします。早期に予防や必要な治療に取り組むことで、健康な歯を保つことができます。