お子さんにこんな症状ありませんか?

- いつも口が開いていることが多い

- 鼻が詰まりやすく、息苦しそうにしている

- 寝ているときにいびきをかくことがある

- 昼間にぼんやりしたり、あくびを頻繁にする

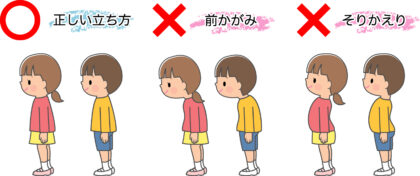

- 姿勢が悪く、猫背気味になっている

- 発音がはっきりせず、舌足らずに話すことがある

- 食事中にクチャクチャと音を立ててしまう

- 飲み込むときに口周りの筋肉を強く使う

- 指しゃぶりや爪・唇を噛む癖がある

- 寝ているときに歯ぎしりをする

- 歯並びが乱れている

- 風邪をひきやすく、体調を崩しやすい

子どもの歯並びが悪くなる原因

生活習慣

子どもの歯並びには、生活習慣が大きく影響します。特に、次のような癖が続くと、歯並びの乱れにつながることがあります。

- 指しゃぶり

- 舌で前歯を押す癖

- 爪や下唇を噛む癖

- うつぶせ寝

- 頬杖

長期間の指しゃぶりは、前歯が前に出る「出っ歯」や、上下の前歯が噛み合わない「開咬(かいこう)」の原因になります。また、舌で前歯を押したり、爪や下唇を噛む癖があると、歯に力がかかり続けることで、歯並びが乱れることがあります。さらに、うつぶせ寝や頬杖は、顔の片側に圧力がかかり、あごの成長や歯並びに影響を及ぼす可能性があります。

これらの癖が気になる場合は、早めに意識して改善することが大切です。

口呼吸

口呼吸は歯並びに影響を与えることがあります。通常、鼻呼吸をしていると舌は上あごに自然に収まりますが、口呼吸になると舌の位置が下がってしまいます。舌には上あごの歯列を広げる働きがありますが、舌が下にあると下あごが広がり、上下のあごのバランスが崩れて歯並びが乱れる原因になります。

口呼吸や悪習慣を改善する「マイオブレース」

歯並びを悪くする口腔習癖を改善する矯正治療

歯並びを悪くする口腔習癖を改善する矯正治療

お子さんの歯並びは、悪くなってから治すよりも、早期に予防することがとても大切です。

歯並びが悪くなる原因と歯並びを悪くする癖や習慣を改善することで、将来的に歯並びが自然に安定し、後戻りのリスクを減らすことができます。特に、あごの成長を整えることは、歯並びが安定するための重要なポイントです。

当院では、歯並びを悪くする口腔習癖を改善することを目的として、「マイオブレース」を使用した治療を行っています。マイオブレースは、マウスピース型の矯正装置で、お口周りの筋肉を鍛えるトレーニング(アクティビティ)を併用しながら、歯並びを悪くする癖を改善していきます。これにより、あごの成長をサポートし、健康的で安定した歯並びへと導きます。

マイオブレース(マウスピース矯正装置)

マイオブレースは、マウスピース型の矯正装置で、5歳から15歳までのお子さんを対象に使用します。この装置は、日中の1時間と就寝時に装着し、お口周りの筋肉を鍛える「アクティビティ(トレーニング)」を並行して行うことで、歯並びを悪化させる原因となる習慣を改善していきます。

マイオブレースは、マウスピース型の矯正装置で、5歳から15歳までのお子さんを対象に使用します。この装置は、日中の1時間と就寝時に装着し、お口周りの筋肉を鍛える「アクティビティ(トレーニング)」を並行して行うことで、歯並びを悪化させる原因となる習慣を改善していきます。

口呼吸や舌の癖、飲み込み方のクセを正しく整えることで、歯並びや顎の発育が自然な状態へと導かれます。マイオブレースは、ただ装着するだけでは十分な効果を発揮しません。トレーニングを組み合わせることで初めて、歯並びを整える矯正治療としての効果が最大限に引き出されます。

使用方法

マイオブレースは口腔内に装着する装置で、1日のうち日中1時間と夜間就寝時に装着します。使われる装置は、子どもの年齢や歯科医師の判断によって決まります。

アクティビティ(トレーニング)

マイオブレースでは、まず最初にお子さんの歯並びを悪くするクセをアクティビティ(トレーニング)で改善することから始めます。次に、マウスピースを使いながら、永久歯が自然に正しい位置に生えてくるようにサポートし、歯並びを整えていきます。アクティビティでは、まず正しい呼吸を意識し、次に舌の動きや飲み込み(嚥下)のトレーニングを行い、最後にくちびるの筋力を強化します。

マイオブレースでは、まず最初にお子さんの歯並びを悪くするクセをアクティビティ(トレーニング)で改善することから始めます。次に、マウスピースを使いながら、永久歯が自然に正しい位置に生えてくるようにサポートし、歯並びを整えていきます。アクティビティでは、まず正しい呼吸を意識し、次に舌の動きや飲み込み(嚥下)のトレーニングを行い、最後にくちびるの筋力を強化します。

成果を確認するために、1ヶ月に一度のペースで来院し、その都度、進行状況に応じて次のステップに進むかを判断します。当院には専門のアクティビティルームがあり、お子さんが楽しく、効果的にトレーニングを行える環境を提供しています。

シセイカルテによる姿勢分析

姿勢を保つためには、口の周りや全身の筋肉が正しく機能することが大切です。筋肉の使い方が不適切だと、体のバランスが崩れ、姿勢が悪くなるだけでなく、呼吸や飲み込みにも影響を与え、それが最終的に歯並びにまで悪影響を及ぼすことがあります。

姿勢を保つためには、口の周りや全身の筋肉が正しく機能することが大切です。筋肉の使い方が不適切だと、体のバランスが崩れ、姿勢が悪くなるだけでなく、呼吸や飲み込みにも影響を与え、それが最終的に歯並びにまで悪影響を及ぼすことがあります。

当院では、このような姿勢の歪みを改善するため、姿勢や運動機能の指導も行っています。指導の前後に「シセイカルテ」というAI姿勢分析アプリを使用し、立ち姿勢や体の歪みを細かくチェックします。正面・側面・背面・足元など、さまざまな角度から姿勢を分析し、歪みの原因を特定。その上で、最適な改善アプローチをご提案します。

マイオブレースで得られる効果

マイオブレース治療によってさまざまな効果が期待できます。

歯ならびの改善

マイオブレースとアクティビティを組み合わせることで、正しい舌の使い方や噛み方を身につけ、顎の発育を自然な形へと導きます。歯が正しい位置に並びやすくなり、歯並びの乱れを防ぐことができます。

受け口や出っ歯の改善

受け口や出っ歯は、顎の発育バランスが崩れることで生じることがあります。マイオブレースは、顎の成長を適切に促しながら、口周りの筋肉や舌の動きを整えることで、上下の顎のバランスを改善します。

咬み合わせの改善

口腔筋機能が正常に働くようになることで、顎の正しい発育を促し、自然な噛み合わせが形成されます。噛み合わせが整うと、食べ物をしっかりと噛む習慣が身につき、消化を助けるだけでなく、脳への刺激が増えることで集中力の向上にもつながります。

口呼吸を鼻呼吸へ改善

口呼吸の習慣があると、歯並びや顎の成長に悪影響を与えるだけでなく、免疫力の低下や口腔乾燥によるむし歯のリスクも高まります。マイオブレースは、正しい鼻呼吸を身につけることを目的としたトレーニングを行い、自然と鼻呼吸へと移行できるようにサポートします。

お口ポカンの改善

口が常に開いている状態は、口周りの筋力不足や舌の位置のズレが原因で起こることが多いです。マイオブレースでは、正しい舌の位置を習得し、口周りの筋肉を鍛えることで、自然と口を閉じていられるようになります。お口ポカンの状態が改善され、見た目の印象だけでなく、口腔機能の向上にもつながります。

発音や飲み込み方の改善

舌の正しい使い方が身につくことで、発音がクリアになり、話す際のクセが改善されます。また、正しい飲み込み方を学ぶことで、食事の際に余計な力を入れずにスムーズに飲み込むことができるようになります。食事のストレスが軽減されるだけでなく、噛む力の向上にもつながります。

マイオブレース矯正のメリット

目立たない

マウスピースを就寝中と日中の1時間装着するだけで、見た目にほとんど影響がありません。従来のワイヤー矯正のように目立つことがないため、周囲の視線を気にせず過ごせます。

後戻りが少ない

お口周りの筋肉を鍛えることで、歯並びを根本から整えます。舌と頬の筋肉の圧力のバランスが整うため、歯の後戻りがほとんどなく、安定した歯並びを保ちやすくなります。

歯を抜かずに治療をおこなえる

マイオブレースは歯を抜くことはなく、顎のバランスを整えていくため、将来的にも歯を抜く可能性が少なくなります。

負担や痛みが少ない

痛みを感じることはほとんどありません。また、装置が取り外し可能なので、普段通りに歯磨きができ、むし歯のリスクも心配ありません。

全身の成長発育を促す

口呼吸を改善し、鼻呼吸を促進することで、食事や飲み込みなどの咀嚼や嚥下(えんげ)を正しく行えるようになります。これにより、全身の健康をサポートします。

マイオブレース矯正の流れ

1矯正相談・カウンセリング

お子さんの歯並びや噛み合わせに関するお悩みを詳しくお伺いします。親御さんが気になっていること、お子さん自身が困っていることなど、どんなことでもご相談ください。

お子さんの歯並びや噛み合わせに関するお悩みを詳しくお伺いします。親御さんが気になっていること、お子さん自身が困っていることなど、どんなことでもご相談ください。

2お口の中の検査

次に、現在のお口の状態を正確に把握するために、各種検査を行います。歯並びや顎の成長、口腔内の筋肉の動きなどを詳しくチェックし、お子さんに最適な治療計画を立てるためのデータを収集します。

次に、現在のお口の状態を正確に把握するために、各種検査を行います。歯並びや顎の成長、口腔内の筋肉の動きなどを詳しくチェックし、お子さんに最適な治療計画を立てるためのデータを収集します。

3検査結果・治療計画の説明

検査結果をもとに、お子さんに最適な治療計画をご提案します。現在の歯並びの状態や、将来的に考えられるリスク、マイオブレースを使った治療の進め方について、わかりやすくご説明します。

検査結果をもとに、お子さんに最適な治療計画をご提案します。現在の歯並びの状態や、将来的に考えられるリスク、マイオブレースを使った治療の進め方について、わかりやすくご説明します。

4矯正治療スタート

マイオブレースの装着とアクティビティ(トレーニング)を開始します。装置は日中の1時間と就寝時に装着し、歯並びの乱れの原因となる口腔習癖を改善するために、正しい舌の位置や呼吸、噛み方を習得していきます。

マイオブレースの装着とアクティビティ(トレーニング)を開始します。装置は日中の1時間と就寝時に装着し、歯並びの乱れの原因となる口腔習癖を改善するために、正しい舌の位置や呼吸、噛み方を習得していきます。

治療期間中は、1ヵ月に1回のペースで通院し、経過を確認します。その際、装置のフィット感や治療の進行状況をチェックし、必要に応じてトレーニング内容を調整します。お子さんが無理なく続けられるよう、丁寧にサポートしていきますので、一緒に頑張りましょう。